先日書いたように、モネ展に行ってきた。あまり寒くならないうちに行った方がいいかなと思い、このタイミングにした。じっくり観ることができて満足である。

年: 2024年

-

お金を掛ける/賭ける

来年の一次試験向けの過去問集が届いたので、少し緊張感が出てきた。その一方で、手元にある一次試験向けのテキストは10年近く前に受講した受験機関の講座に付いてきたもので、最近の法改正には対応しておらず、不便に感じることが増えた。

テキストのみの販売はしていないのだが、新たに講座を申し込むとエライ金額になるので、流石にそれはあり得ない。そこで、フリマアプリで数年前のテキスト(未使用品)を購入することにした。

決して安くはない値段だったので迷ったが、新たに講座を申し込む金額に比べれば一桁安いし、大きな法改正が終わった後の物なので、今でも十分役に立つ。来年何としても合格したいので、清水の舞台から飛び降りるつもりで決断したというと大袈裟かな。

-

埴輪とモネ

今週は、平日に休暇を取って上野に行ってきた。

まずはトーハクで特別展「はにわ」を観た。思ったよりは人出が多く、特にグッズ販売のところは行列ができていた。とはいえ、個々の展示品をじっくりと眺めるくらいの余裕はあった。

内容の方は、貧弱な語彙で恥ずかしいのだが、「面白かった」に尽きる。埴輪にどんな意味があるとかいうことは置いといて、ゆるキャラを見るような目線で楽しんだ。もう一回っても楽しめそうな気がするが、休日だとどれだけの人出なんだろう。

モネ展は平日なのに結構な混雑で、作品前に貼り付いて観る人の外側から作品を観る感じ。途中から人に酔い始めたので、あっさり目に終了。平日でこれだと休日はどんなことになるんだろうと、恐怖を覚えた。金曜や土曜の夜は21時まで開館しているので、そこが狙い目かも知れない。年内にもう一度行ってみようかと思っている。

内容自体は、過去に見たことがある作品も結構あったし、「安心/安定のモネ」といったところか。

-

大人の事情

久しぶりに伊東乾氏が書いたJBpressの記事を読んだ。今年のノーベル物理学賞は日本の甘利俊一・福島邦彦両氏が受賞者に入るべきで、これは歴史的な汚点だということと、これについて日本のメディアから異議も出なかったことも残念だとの指摘であった。日経の10月13日の記事にはお二人の貢献についての記事があったけど、そのような記事は少数派ということなのだろうか。

この手の賞には政治的な要素が不可避なんだろうけど、正直なところ、この分野の事情は詳しくないので、何とも言いようがない。

甘利氏の著書を読んでみたいと思ったが、「めくるめく数理の世界―情報幾何学・人工知能・神経回路網理論」は売れてるみたいだけどハードルが高そう。「情報理論」(ちくま学芸文庫)か「脳・心・人工知能 数理で脳を解き明かす」(講談社ブルーバックス)だろうか。

もっとも、その前に、読みかけの「大規模言語モデルは新たな知能か」を読み終えるべきだけど。

-

油断大敵

自分が関係している案件で、当初想定していた懸念点があったのだが、時間の経過とともに違う論点に意識が行って失念していた。その結果、他部署の人が上記の懸念点を話題に出したときに、落ち着いて返せば良いのに慌ててしまい、何も考えていなかったと思われてしまった。今の勤め先は「責任は押しつけたもの勝ち」な社風なので、こういうところは気をつける必要があったのだが。

前上司がいた時は、前上司が慌てるのを眺めることで冷静になれたのだが、今度は自分が慌ててしまっている。一呼吸置くことを意識せねば。

恥ずかしくも悔しくもあるが、尾を引かないように週末を過ごしたいものである。

-

三の丸〜日本橋

三の丸尚蔵館で「花鳥風月―水の情景・月の風景」を観た。三の丸尚蔵館を誰でも入れる皇居内の施設だと勘違いして、入場券を持たずに当然のように入ろうとして係員に止められている人がいるがちらほらと。そうとは知らずに入ってみようかなと思う気持ちは何となく分かる。

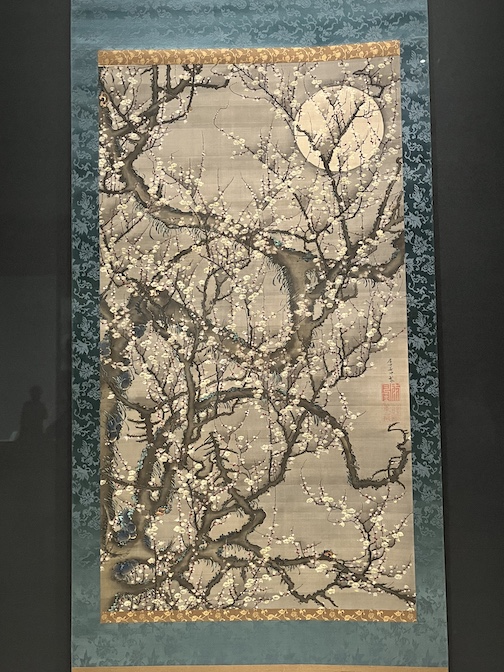

一番のお目当ては伊藤若冲の「動植綵絵 梅花皓月図」で、これはこれで素晴らしかったんだけど、一番印象に残ったのは、濤川惣助の「七宝墨画月夜深林図額」。「これ、本当に七宝なの?」という感じがして凄かった。

恥ずかしながら、並河靖之の名前にはピンとくるのだが、濤川惣助は帰宅後にググってみて、赤坂迎賓館の七宝の人だと知った。「美の巨人たち」で下絵が渡辺省亭であることを含めて見た覚えはあるが…「東京の濤川、京都の並河」か。まだまだ知らないことだらけである。

三の丸尚蔵館を出た後は、目の前にある売店で菊華饅頭を買った。普通に美味しい饅頭だったというと、偉そうな物言いだろうか…?

その後、皇居内を少々散策してから、三井記念美術館まで歩く。

「バーミヤン大仏の太陽神と弥勒信仰」は予習不足であった。ミスラと弥勒の関係だとか、事前に美術館のプレスリリースなどを読んでおけば良かったと後悔しているが、開催期間中にもう一回行くかは微妙なところ。他の展覧会次第だろうか。

色々な半跏像が面白い(失礼?)と思ったのだが、以前トーハクで見た仏像で、調布・立川・国立・国分寺辺りのお寺の半跏像があった気がして、どうにも気になったので調べてみた。調布の深大寺にある釈迦如来倚像で、2021年の「最澄と天台宗のすべて」で観たのだと思う。半跏像ではなかったが、微妙な「緩さ」が感じられてもう一回観たいかも思ったので、ここで書いておけば後から拾い出せるだろう。

-

原宿

太田記念美術館で「広重ブルー」を観てきた。

10:00開館だと勘違いして、それに合わせるつもりで行ったら10:30開館だったので、少し待ったのだけど、前が詰まることがなくじっくり観ることができたので、結果オーライである。いい感じに作品を観ることができて満足だった。

太田記念美術館に来るのは初めてだったが、立地面で色々と制約があるのかなと思った反面、また来たいと思った。

-

AIづくし

10月上旬なのに11月中旬の気温というのは結構堪えるが、熱いほうじ茶が旨い。週末は秋晴れになって気温も戻りそうなので、それに期待である。

ノーベル物理学賞は機械学習だった。純粋な機械学習への貢献ということであれば、受賞者の二人と肩を並べる業績の人は他にもいるらしいが、「物理学の理論から」ということに意味があるのだろうか。違和感はあるが、近年のAIの盛り上がりを考えて物理学賞と化学賞と生理学賞のいずれかから授与するとすれば、物理学賞かなぁという気もするけど、ニューラルネットワークは人間の脳を模しているのだから生理学賞、という考えもありかな?と思ったら、化学賞にもAIが絡んでいた。

-

色んな意味でスッキリ

以前から、不要になった小型家電は、自宅から徒歩20分程度の公共施設に設置されているリサイククルボックスに出していたのだが、充電池についてはのリサイクルボックスがないものと思い込んで、どうしたものかと思っていた。

もっと近いところにリサイクルボックスがあるのは知っているんだけど、平日しか受け付けていなかったり、いわゆる「パパママショップ」で入り難い。

しかしながら、改めて調べてみると、同じ公共施設にあるらしいので散歩がてら行ってみたら、小型家電のリサイクルボックスの上に充電池のリサイクルボックスが置いてあった。うーむ、これは単なる見落としかも知れない…

これからは健康も考慮して、天気の良い日に運動がてら持って行くのが良いだろう。今日も早足気味に行ってきたが、良い運動だった。

-

現在過去未来

渡辺真知子の「迷い道」ではないが、二つのオンライン記事を読んで、色々と思うところがあった。

一つ目は、(国研)海洋研究開発機構の強化ガラスのシミュレーションに関する記事で、好奇心を刺激されつつ面白く読んだ。

まず、若かりし頃、導入したてのFEMソフトでヒビ割れのシミュレーションはできないのかと言われて困ったことを思い出し、懐かしい気持ちになった。さらに、上記の記事ではここで書いた「オランダの涙(ルパートの滴)」についても言及しているが、未だにApple. Phys. Lett. に掲載された論文を読んでいないことが少々恥ずかしく感じた。

また、ガリレオ・ガリレイの「宇宙という書物は数学という言葉で書かれている」という言葉が出てきたことや、「最小限のモデルでリアルなシミュレーションをしたい」という発言が素敵に思えた。ガリレオ・ガリレイの言葉については過去にも書いた記憶があるが、光学系の仕事をしていた頃のことを思い出す。私が理解できて上司に理解できないことがあると、必ず上司は「Golden Childさんは数学は得意だから」と言ってきたので、内心「貴方は言葉が不自由なんだよ」と思いながら聞き流していた。

しかしながら、先日のように、今では自分も言葉が不自由になったと感じており、今から手を打っておくのは大事なことだと思っている。今までは、こういう物理学のシミュレーションは定年退職してから再開しても良いかなという気持ちがあったのだが、それからでは頭がついて行かないのではないかという不安が理由である(定年が65歳になったりしたら尚更)。

そんなときに読んだのが、DIAMOND onlineの、脳の機能は60歳までは衰えない、という記事である。帰納的推論力、空間認知力、認知速度、計算能力、言語能力、言語記憶能の年齢依存性を調べたもので、60歳を過ぎてからの下降具合が恐ろしいし、計算能力については他とは異なり単調減少なので尚更である。60歳以降に現れる個人差は、運動習慣、社交性、学習歴の3つが影響しているそうなので、今から始めておくという判断は適切なのだろう。

ただ、社交性を求められるとなぁ…(苦笑)