予約録画はしていたのだが、いつもより早く目が覚めたので、リアルタイム観戦することにした。

バルサは11対11の段階でも球際で押されていたし、その状況で1人退場になればどうなるかは火を見るより明らかである。仮にペドリがいて、ハフィーニャが最初から出場できたとしても厳しかったのではないだろうか。

残念な試合だったし、後でニュース記事を読んだら「惨敗」「完敗」といった文字が並んでいたのは悲しかったが、贔屓のチームなので観続けていれば、そのうち良いことがあるだろう。

予約録画はしていたのだが、いつもより早く目が覚めたので、リアルタイム観戦することにした。

バルサは11対11の段階でも球際で押されていたし、その状況で1人退場になればどうなるかは火を見るより明らかである。仮にペドリがいて、ハフィーニャが最初から出場できたとしても厳しかったのではないだろうか。

残念な試合だったし、後でニュース記事を読んだら「惨敗」「完敗」といった文字が並んでいたのは悲しかったが、贔屓のチームなので観続けていれば、そのうち良いことがあるだろう。

録画しておいた「タモリと山中伸弥の!?」を見た。最近あまり音楽を聴いていないこともあり、最初はそれほど興味を持っていなかったのだが、意外と面白かった。

ポリリズムと快感物質の話を見て、なるほどねぇと思う反面、自分は人前で積極的に歌いたいとは思わない人なので、損しているのかも知れない、とも思った。

リズムとメロディーの違いは正直意識したことはなかった…音程の有無なのね。人は思春期に聴いたメロディーを愛するというのは経験上何となく分かる反面、人が好むメロディーはその人が属する集団によって異なるというのは、あまりピンとこない。それは単に自分が他人の経験を知らないからだと思う。

音楽が認知症を含めて色々な治療に応用できそうという話、前からそんなことは言われていたけれど、データ付きで言われると説得力が違ってくる。

音楽を聴く頻度を増やそうかな。

最近、自宅のキーボード(Realforce)が打ち辛くなった気がするのだが、パームレストがあった方が良いかも知れないと思い、FILCOの木製パームレストを購入した。最初はRealforceのパームレストに惹かれたのだが、金属製は冬は冷たかろうと思い、木製にした。

高さ的には滑り止めをつけないとキーボードと同じくらいになるのだが、今のところはこれで不自由がない(滑らない)ので、このままで行く予定である。

木の感触がしっくりくるし、これで楽にはなったんだけど、何で打ち辛く感じるようになったのか、理由がイマイチよく分からない。職場ではノートPCだからパームレストがあるような状態ではあるが、それならもっと早くに打ち辛く感じてもおかしくはない。そのうち分かる日が来るのかも知れないし、謎は謎のまま終わるのかも知れない。まぁ、だから何だという程度のことではあるが。

あと、頻繁にキーボードを出し入れするようだと邪魔になるので、ある程度まとまった時間をキーボードと過ごす場面だけでの使用になるだろう。

ChatGPT以外の生成AIを知っておこうと思い、Geminiは前から触っていたのだが、今度はClaudeに手を出してみた。コーディングに強いという話は聞いたことがあるのだが、NewsPicksの「週刊ジョーホー番組」で、「SaaSを丸呑みする、すごいAI」と紹介されており、そこでもコーディングについてはChatGPTを大きく上回るようなことを言っていたのが理由である。

FQHEの数値計算についてコードを書くよう指示したら、(一見すると)見事なコードが出力されてビックリである。最終的なコードに至るまでのやり取りの中で、押さえておくべき理論が押さえられているように感じられた。同じようなことをChatGPTでもやったことがあるが、こうは行かなかった。もっとも、自分も色々なことを忘れていること、勉強不足な点も多々あるので、そのコードがどこまで正しいのか判断できないという情けない状況ではあるのだけれど。

このコードをどこまで信じられるか、そういう観点で勉強するのも悪くない。これも生成AIを使った勉強法の一つということにしておこう。

RTX5060Tiを搭載したWindows PCで数値計算を進められるよう、色々と設定している。WSL+Miniforgeを導入して、さらにVS Codeと連携できるようにして、最低限のことはできるようになった。ここでもChatGPTに聞きながらの作業だったが、大変便利である。

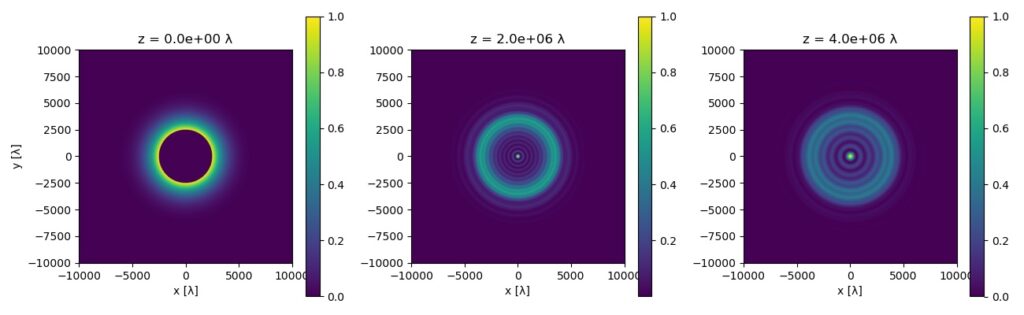

次に、ChatGPTに過去に書いたCのコードをPythonに書き換えてもらって、その動作確認をした。

「取り敢えず動かしてみました」というだけで、ChatGPTが出力したコードの内容を全て把握したわけではないのだが、計算結果の出力はバッチリである。

最終的にはGPUを使った計算ができるようにしたいので、しばし波動光学とPythonの勉強である。

Windows PCを買い替えて、Macに繋いでいたBDドライブ(BR-X816U2)をWindows PCに繋いだのだが、接続した際にビープ音は出ても、エクスプローラには何も出てこない。さらに言うと、ディスクの出し入れボタンを押してもトレイが出てこない。

Macでしばらく光ディスクは使っていなかったので、いつ故障したのかの見当もつかない。随分前の製品で、いつどこで買ったかも覚えていないので、これは致し方ないだろう。

その一方で、Blu-rayで映画を見たりすることはあるので、買わないという選択肢はない。同じBuffaloのBRXL-16U3Vを買うことにした。この製品も2016年1月発売の製品であり、光ディスクが斜陽産業だということが分かる。以前はこの業界に関わっていた人間ではあるが、この時代の流れも致し方ないだろう。

先日新しいWindows PCが届いたのだが、本日諸々の設定をした。初期設定の時に何をどう間違えたのか、気がついたら、デフォルトでOneDriveがファイル置き場になっていたので、慌ててChatGPTで調べて設定変更した。

10年以上前のZemaxも使いたいので、USBドングルのドライバをインストールしたものの、「ライセンスキーがない」とのメッセージを出してZemaxが起動しない。最終的にはChatGPTの助けを借りて古いドライバを入手&インストールすることで解決した。こんな時もChatGPT様々である。今のZemaxは個人では手が出せない金額になってしまったので、手持ちのバージョンを少しでも長く使いたい。

あとはOffice365アプリもインストールして、これで一通りのことをできるようになった。

今までMacに接続していた光学ドライブをWindows PCに繋げたが、認識しない。何が問題かを調べるのは後にして、今日はこれで終了。

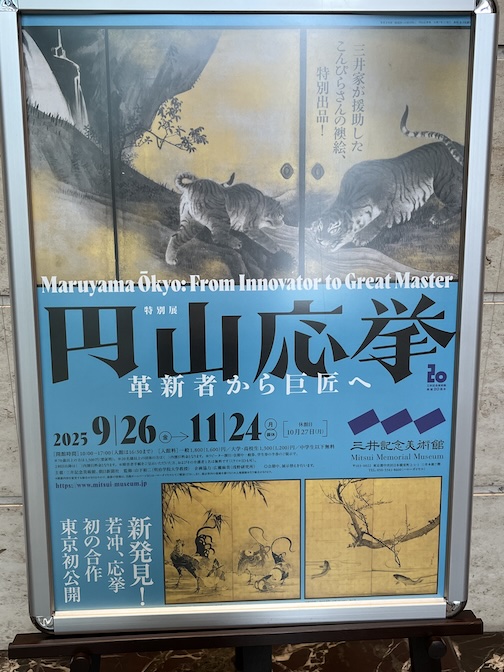

今週は平日に休暇を取得して、三井記念美術館に行ってきたが、平日だというのになかなかの人手で賑わっていた。最近の人気では伊藤若冲に押され気味だが、当時の人気No.1は円山応挙である…と知ったような顔して書いてるけど、自分だって伊藤若冲から入った口である。

雪松図は素晴らしかったし撮影可能だったけど(実際撮影した)、写真で見るならWikipediaの画像の方が屏風ならではの折れ曲がりがなくて良いと思う。あとは仔犬も愛嬌があって良かった。

また、スケッチブック的な展示も、応挙がどう学んだかを想像でき(たような気がし)て面白い。

伊藤若冲との合作も興味深く眺めてきた。それぞれの代表作以上の何かがあるのかと言われると…という感じはあるけれど、なんかロマンがあって素敵。

短パン半袖で冷房を入れていた翌日に長袖長ズボンかつ靴下を履いて過ごすという。この時期にはありがちなことではあるが、やはり寂しいというか、何というか。

ひょんなことから、高校で部活が一緒だった人々の一部と一緒に飲む機会があり、その後グループLINEでやりとりするようになった。

そんな中、一人がグループLINEに35年前の写真を投稿した。高校卒業後、一人が地元を離れる際に撮影した集合写真である。同期のうち一人が欠けているが、あとは全員揃っている。

自分を含めてみんな若々しいなぁ…当たり前だけど。

来月になったらまた何名かで集まる予定があるそうで、それは2次会に参加するつもりである。そこで35年ぶりくらいに会う人が何人かいそうで、どう変わっているのか興味津々である。

炊飯器の内釜のテフロンが剥がれてきた。健康面では問題ないそうだが、この炊飯器を使うようになって20年くらい経っていそうに思う。

Windows PCは買い替え決定して注文したし、iPhoneをどうするか迷っているが、流石にほぼ毎日米を炊いてるんだから、これは買い替えしかないという気分。

価格感がわからないので、おすすめ炊飯器を探し始めた。これを書いていて、ChatGPTに聞いてみるのも良いと思ったので、やってみよう。