ZEONIC TECHNICSのザクが一通り組み上がって、完成確認の動作もできた。外観的なところだと、デカールを貼れば終わりかな。

その先は、アプリから制御プログラムを組むことになると思うが、LabViewみたいなものかなぁ。少なくとも、自分でコードを書くことはないと思う。

そこまでやりたくなったらMindstormsだろうか。

ZEONIC TECHNICSのザクが一通り組み上がって、完成確認の動作もできた。外観的なところだと、デカールを貼れば終わりかな。

その先は、アプリから制御プログラムを組むことになると思うが、LabViewみたいなものかなぁ。少なくとも、自分でコードを書くことはないと思う。

そこまでやりたくなったらMindstormsだろうか。

買ったまま放ったらかしになっていた、ZEONIC TECHNICSを組み立て始めた。他にやった方が良さそうなことはあるのだが、それを気にしつつもグータラして1日が終わるのが関の山のような気がしたので、それならスッパリ割り切った方が良かろうとの判断である。

やり始めると夢中になって、半日以上をこれに費やしたが、多少は他のこともしておきたいので、上半身が出来上がったところで終了して、残りは次の週末にすることにした。

こういった作業は久しぶりなのだが、やはり老眼の進行が最大の障害である。細々とした箇所は、眼鏡をつけたり外したりしながらの作業である(苦笑)

今のところ、動作テストも順調である。早く仕上げたいものだ。

過去にも触れたことがあるかも知れないが、学生の頃や技術者だった頃には、この手の問題を真面目に扱ったことがない。「電子は質点だから」以上の発想はなかったと思う(笑)

今も、それを知らなくても仕事に支障は出ないかも知れないが、趣味で物理を楽しもうとすると、必要な知識である。「ケンブリッジの卵」は一通り読んだが理解からは程遠く、もっと剛体の力学を理解せねばと思っている。

もっとも、現時点では目標にはまだまだで、慣性モーメントを求めるための3次元曲座標での積分や、三角関数の扱いでガッツリ嵌ってしまった。久しぶりなので致し方ないけど、半日程度掛けてあれこれやっていたら、雰囲気は掴めてきたような気がする。

入門的な内容が終わった後は、さらに掘り下げたい気もするのだが、まずは古典力学を一通りやってみるつもりである。まぁ、再び長期中断ということもあり得るので、あれこれ書かない方が良いだろう。

「チコちゃんに叱られる」で、ガラスが割れやすい理由が取り上げられていた。金属との比較の話を見ていたら、大学で習った転位のことを思い出した。

さらに「オランダの涙」の話が出てきたが、GIGAZINEかGIZMODOかWIREDの記事で見たことがある。ただ、違う名前のような気がしたので、ちょっと調べてみたが、自分が読んだのはGIZMODOの記事で、その時は「ルパートの滴」と呼ばれていた。そこにはApplied Physics Lettersに投稿された論文があると書かれていたので、調べてみたら、accepted manuscriptのPDFがあった。まぁ、そのうち読もう(笑)

強化ガラスと同じ考え方のようだが、金槌で叩いても壊れないような、スマホのカバーガラスを目にする日が来るのだろうか。

学習院大の田崎教授の遠隔授業試作公開版で扱われていたネタなのだが、なかなか面白かった。

音声ファイルを聴きながら&PDFファイルを見ながら、紙と鉛筆で計算しつつ考えてみたが、真面目に運動方程式を立てての計算も大切なんだけど、定性的な理解(ザックリとした見積り)ができるかどうかは、より大切だと改めて感じた次第である。

試験勉強だけでなく、他のことでも頭を悩ませることが多く、技術的な知識の維持・更新が疎かになっていることは否めない。技術は車の両輪の一つだし、ふとした時にやろうと考えるけれど、行動が伴わないことが多い。

そうこうしているうちに、色々なことを忘れてしまっている訳だが、初等力学のテキストを読んでいたら、重心の求め方を忘れていることに気がついた。

概念自体は、そのテキストを見ればすぐに分かる。剛体を質点の集合と考えて、各質点の運動方程式の和を取って(内力は相殺して最終的な結果に出てこない)、その和を積分に置き換えることを考えると…というヤツである。静力学では力のモーメントの釣り合いを考える訳だが、時間がないので、それは別の機会にする。

問題はその後で、具体的にどう計算するかである。こういうことは手を動かさないと感覚が掴めないので、早速T字形状の重心を求めてみたが、実質的な作業は計算(積分)するだけなのに、その計算を間違えた(苦笑)

もう遅いので、続きは明日。仕事の合間の息抜きに、5〜10分程度使ってやってみようかな。

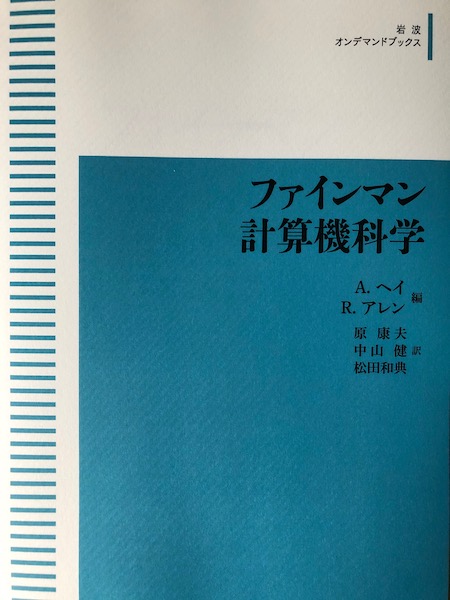

届いた。何とか読む時間を確保したいところ。

「ぽちゃん」の話は、以前、科学技術系のニュースサイトで得た情報で、該当する論文を印刷した記憶もあるので、その論文を探してみたら、予想通り(書き込みがない未読の状態で)出てきた。今日新たに得た情報は、「ぽ」と「ちゃん」に分かれていることだろうか。これも論文を読めば書いてあるのかも知れないが。

昨年末は、氷上で物が滑る仕組みだったし、この番組は、(勿論、毎回ではないけど)その現象が起こることは当たり前でも、その仕組みを知らなかったり、仕組みが解明されたのが最近だという話を知ることができて、それだけでも楽しめる。

しかしながら、自分がその仕組みを理解するには至っていないのが残念なので、死ぬまでには理解しておきたいリストに追加しておこう。自分の記憶が確かならば、逆立ちコマの力学や、ゴムの低速破壊から高速破壊への変化(速度ジャンプ)の仕組みが、既にこのリストに含まれている。

あと、ペーパークリップが磁石に吸い寄せられる仕組みはまだ解明されていないはずで、これは多体問題の超難問だと思うけど、せめて「磁性」(芳田奎)を読破したいと思っている。この本を読破するのはハードルが高いということは、磁性・超伝導関係の研究者から聞いたことがあるので、「せめて」とは言っても簡単なことではないのは、重々承知しているけれど。