いつもとは違い、午後に山種美術館に行ってきた。

前にも書いたけど、東山魁夷の「年暮る」を観ると、ユニコーンの「雪が降る町」が頭の中で流れ始める。

奥村土牛の「鳴門」も良かった。奥田元宗の「奥入瀬(秋)」も素敵。奥入瀬と言えば石田武も好きだけど、今回はなかった。あとは、山口華揚の「木精」も見慣れてきた感じ。

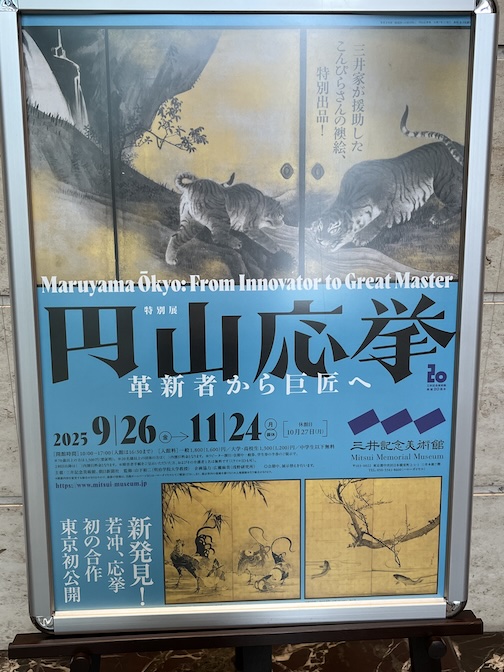

唯一撮影可能だった速水御舟の「名樹散椿」を。速水御舟は「炎舞」が好きだけど、これもなかなか(って偉そうだな>俺)。今回の特別展で、どちらも重要文化財だと初めて知ったのだが、まだまだ知らないことが沢山あると思い知った次第である。